Sería difícil encontrar mejores palabras que las del propio Colli para presentar esta obra, que sólo desde el punto de vista cronológico puede definirse como juvenil, pues contiene ya de forma madura las interpretaciones –fundamentales para «comprender en su esencia el origen de la filosofía griega»– de toda su trayectoria filosófica: «En el siglo VI interviene un factor nuevo que transformará de modo decisivo la vida espiritual de Grecia, el llamado fenómeno dionisiaco. [Éste] ha sido estudiado en su aspecto artístico y religioso, y casi nunca se ha analizado su relación con toda la evolución espiritual griega. Con un término más filosófico se puede llamar misticismo a este movimiento. Mientras que hasta entonces el hombre miraba el mundo y se insertaba en él como una parte más, ahora se separa de todo, se vuelve hacia su propia interioridad y buscando en sí mismo encuentra allí el mundo y la divinidad. De este modo vemos coexistir en Grecia dos visiones del mundo antitéticas, política la una y mística la otra: del choque entre estas fuerzas nace el milagro de la filosofía griega. En nuestro estudio seguiremos esta distinción fundamental, desarrollándola y justificándola a partir de los textos de los presocráticos y de Platón».

Sería difícil encontrar mejores palabras que las del propio Colli para presentar esta obra, que sólo desde el punto de vista cronológico puede definirse como juvenil, pues contiene ya de forma madura las interpretaciones –fundamentales para «comprender en su esencia el origen de la filosofía griega»– de toda su trayectoria filosófica: «En el siglo VI interviene un factor nuevo que transformará de modo decisivo la vida espiritual de Grecia, el llamado fenómeno dionisiaco. [Éste] ha sido estudiado en su aspecto artístico y religioso, y casi nunca se ha analizado su relación con toda la evolución espiritual griega. Con un término más filosófico se puede llamar misticismo a este movimiento. Mientras que hasta entonces el hombre miraba el mundo y se insertaba en él como una parte más, ahora se separa de todo, se vuelve hacia su propia interioridad y buscando en sí mismo encuentra allí el mundo y la divinidad. De este modo vemos coexistir en Grecia dos visiones del mundo antitéticas, política la una y mística la otra: del choque entre estas fuerzas nace el milagro de la filosofía griega. En nuestro estudio seguiremos esta distinción fundamental, desarrollándola y justificándola a partir de los textos de los presocráticos y de Platón».

jueves, 30 de junio de 2011

Giorgio Colli. "Filósofos sobrehumanos" (Siruela, 2011)

Sería difícil encontrar mejores palabras que las del propio Colli para presentar esta obra, que sólo desde el punto de vista cronológico puede definirse como juvenil, pues contiene ya de forma madura las interpretaciones –fundamentales para «comprender en su esencia el origen de la filosofía griega»– de toda su trayectoria filosófica: «En el siglo VI interviene un factor nuevo que transformará de modo decisivo la vida espiritual de Grecia, el llamado fenómeno dionisiaco. [Éste] ha sido estudiado en su aspecto artístico y religioso, y casi nunca se ha analizado su relación con toda la evolución espiritual griega. Con un término más filosófico se puede llamar misticismo a este movimiento. Mientras que hasta entonces el hombre miraba el mundo y se insertaba en él como una parte más, ahora se separa de todo, se vuelve hacia su propia interioridad y buscando en sí mismo encuentra allí el mundo y la divinidad. De este modo vemos coexistir en Grecia dos visiones del mundo antitéticas, política la una y mística la otra: del choque entre estas fuerzas nace el milagro de la filosofía griega. En nuestro estudio seguiremos esta distinción fundamental, desarrollándola y justificándola a partir de los textos de los presocráticos y de Platón».

Sería difícil encontrar mejores palabras que las del propio Colli para presentar esta obra, que sólo desde el punto de vista cronológico puede definirse como juvenil, pues contiene ya de forma madura las interpretaciones –fundamentales para «comprender en su esencia el origen de la filosofía griega»– de toda su trayectoria filosófica: «En el siglo VI interviene un factor nuevo que transformará de modo decisivo la vida espiritual de Grecia, el llamado fenómeno dionisiaco. [Éste] ha sido estudiado en su aspecto artístico y religioso, y casi nunca se ha analizado su relación con toda la evolución espiritual griega. Con un término más filosófico se puede llamar misticismo a este movimiento. Mientras que hasta entonces el hombre miraba el mundo y se insertaba en él como una parte más, ahora se separa de todo, se vuelve hacia su propia interioridad y buscando en sí mismo encuentra allí el mundo y la divinidad. De este modo vemos coexistir en Grecia dos visiones del mundo antitéticas, política la una y mística la otra: del choque entre estas fuerzas nace el milagro de la filosofía griega. En nuestro estudio seguiremos esta distinción fundamental, desarrollándola y justificándola a partir de los textos de los presocráticos y de Platón».

miércoles, 29 de junio de 2011

Francisco J. Fernández. "El ajedrez de la Filosofía" (Madrid, Plaza y Valdés, 2011)

El ajedrez de la filosofía reivindica la legitimidad de un objeto de estudio fascinante. Su pretensión es justificar la multiplicidad de perspectivas desde las que puede ser explorado el juego del ajedrez. Así ha de entenderse la presencia de argumentos de tipo jurídico o lingüístico, pero también lógicos o metamatemáticos, incluso literarios o estéticos. Todo este panorama abigarrado con tal de demostrar que es posible tomarse el ajedrez en serio, que es posible construir tal objeto de reflexión. No se pretende disimular las dificultades, sino identificarlas; por eso se ha procurado ser más significativo que exacto. Pero es que el libro es también un diario, un decursus vitae, un relato: la forma en que cabe escribir el jugar del pensamiento y el pensar del jugador.

El ajedrez de la filosofía reivindica la legitimidad de un objeto de estudio fascinante. Su pretensión es justificar la multiplicidad de perspectivas desde las que puede ser explorado el juego del ajedrez. Así ha de entenderse la presencia de argumentos de tipo jurídico o lingüístico, pero también lógicos o metamatemáticos, incluso literarios o estéticos. Todo este panorama abigarrado con tal de demostrar que es posible tomarse el ajedrez en serio, que es posible construir tal objeto de reflexión. No se pretende disimular las dificultades, sino identificarlas; por eso se ha procurado ser más significativo que exacto. Pero es que el libro es también un diario, un decursus vitae, un relato: la forma en que cabe escribir el jugar del pensamiento y el pensar del jugador.

martes, 28 de junio de 2011

GALLIMARD, 1911-2011. UN SIGLO DE EDICION Y DE AMISTADES FRANCO-ARGENTINAS (Pagina 12)

Un sello especial para francófilos

La editorial que publicó a Proust, Sartre, Camus y Duras, entre otros, está festejando su centenario. También aquí se celebra, a través de una muestra, la relación que se estableció entre Gallimard y la cultura argentina. Un vínculo que no pasa por su mejor momento.

Por Silvina Friera

La historia comienza en París. Gaston Gallimard, empresario amante de los libros, las mujeres y los baños de mar, ejecuta una cabriola comercial memorable, aunque entonces no sospechaba las consecuencias que tendría en el panorama cultural francés. Se asocia a ediciones de la Nouvelle Revue Française (NRF), fundada en 1911 como una prolongación de la famosa revista literaria creada por André Gide y sus amigos dos años antes. Nacía la estrella más brillante del firmamento francófono, una editorial independiente y familiar con una política duradera de autores y colecciones. Algunos apellidos alcanzan para que la musculatura facial amplifique el gesto de asombro: Proust, Breton, Malraux, Saint-Exupéry, Queneau, Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Sartre, Ionesco, Camus, Duras, Yourcenar, Kundera, Kerouac, Borges y Cortázar. Un siglo después, Gallimard continúa siendo el mayor sello independiente, con un catálogo integrado por más de 40.000 títulos. La historia mítica de esta casa editorial francesa también se escribió, en parte, en esta ciudad. Alban Cerisier, secretario general de Gallimard, se pliega a la coqueta escenografía del Sofitel, el hotel que emula el savoir faire francés en plena calle Arroyo. Apenas se traspasa el umbral de entrada, todo huele a flores dulzonas, un tanto empalagosas. Antes de que uno de los responsables de la megamuestra “Gallimard, 1911-2011. Un siglo de edición... y de amistades franco-argentinas” (ver aparte), que se puede ver hasta el 11 de julio en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes (Rufino de Elizalde 2831), repase los momentos de unos vínculos que hoy no atraviesan por su mejor etapa, Cerisier, agitado y sudado, en remera, buzo y zapatillas, regresa al hotel cansado pero satisfecho, después de cumplir con su rutina deportiva y correr unas vueltas alrededor de la Plaza San Martín.

Ahora, con su trajecito sin corbata, “el principito de Gallimard” recuerda que todo arrancó cuando Valéry Larbaud, poeta y crítico, un políglota francés muy abierto a la literatura extranjera, conoció a Ricardo Güiraldes. “Tenían una amistad muy fuerte, de respeto mutuo, marcada por la vida cosmopolita parisina que permitió construir una relación sostenida con el mundo editorial argentino”, cuenta Cerisier. “Un vínculo determinante fue el de Roger Caillois y Victoria Ocampo, que comenzó también en París –aclara el editor francés a Página/12–. Borges, en uno de sus últimos discursos, se refería a la generosidad de la cultura francesa para con la cultura argentina. Y a la inversa, también hubo una generosidad argentina hacia los franceses. Esta es una particularidad de las relaciones franco-argentinas porque esa reciprocidad no se dio entre Francia y otras culturas desde el punto de vista literario. Hubo un intercambio muy importante a nivel de la búsqueda formal, que se percibe en la influencia del surrealismo en los escritores argentinos o en la búsqueda de Cortázar en ciertos escritores franceses.”

Gallimard fue prácticamente el único editor de autores argentinos en el siglo XX en Francia, gracias a los estrechos contactos que se establecieron entre escritores, editores, lectores o consejeros como Larbaud, Caillois, Jules Supervielle, Jean Prévost, Marcelle Auclair, Ugné Karvelis, Juan Goytosolo y Héctor Bianciotti. Si el prólogo se escribió a partir del hallazgo de la obra de Güiraldes, durante la Segunda Guerra Mundial, Victoria Ocampo cumplió al pie de la letra el papel de difusora ejemplar de la cultura francesa a través de la revista Sur. Jean Paulhan, director de la Nouvelle Revue Française, quería rejuvenecer su equipo crítico. “Había identificado a dos críticos de la Escuela Normal Superior, uno de ellos era Caillois, catalogado como un verdadero genio, un joven entonces asociado al Colegio de Sociología que no era un representante de la literatura pura”, recapitula Cerisier algunos retazos de esta historia. “Victoria Ocampo lo trajo a la Argentina cuando Caillois comenzaba a convertirse en una verdadera autoridad intelectual. Vino acá pero no pudo regresar a París; del ’39 al ’45 se tuvo que quedar en Buenos Aires porque había tomado posiciones muy fuertes contra el nazismo, para gran satisfacción de Victoria Ocampo, con quien tenía una relación íntima –ironiza el actual secretario general de Gallimard–. Las relaciones entre Caillois y Borges fueron complejas; hubo una polémica importante en Sur en torno de la novela policial, pero cuando Caillois volvió a Francia, enseguida propuso crear una colección de literatura cuyo primero escritor a publicar no podía ser otro más que Borges.”

–¿Se puede afirmar que hoy se sostiene la intensidad de esa reciprocidad?

–No puedo hablar por todo el mundo editorial francés, pero para Gallimard no estamos en el mejor momento de la relación. Roger Caillois o Héctor Bianciotti fueron intermediarios eficaces entre ambas literaturas. Ahora el intercambio es más débil desde lo literario.

–¿Cómo explicaría esta debilidad?

–No me parece que la literatura argentina contemporánea tenga menos para ofrecer que la literatura argentina de hace cuarenta años, lo que no tenemos ahora son estos intermediarios que hicieron el nexo, los editores-lectores, como se llaman en Francia. Juan Goytisolo cumplió ese papel de intermediario; fue un gran lector del español para Gallimard. Héctor Bianciotti también cumplió un rol relevante en la difusión de los escritores argentinos en Francia. Lo que nos enseña la historia es la importancia de las relaciones de proximidad, de amistad, de publicación. No es Gallimard la única editorial francesa; hay otras. Gallimard no puede publicar y asumir toda la literatura. En este momento no tenemos una colección dedicada a la literatura hispanoamericana, aunque sí hay una colección para literaturas extranjeras que se llama “Del mundo entero”.

Cerisier revela que en los últimos diez años se han publicado entre unos 20 a 30 títulos de autores argentinos en “Del mundo entero”, “nada comparable con el boom de los años ’60”, aclara “el principito de Gallimard”, editorial que nunca definió sus elecciones por “motivos políticos”, según advierte el secretario general de la editorial. “Aunque sea la editorial de Sartre”, dice. Y sonríe, preparado para la réplica.

–¿Sartre se publicó por razones estrictamente literarias o políticas?

–A Sartre, que es un hijo de Kafka, se lo publicó por razones puramente literarias, por la interrogación sobre el carácter de la existencia, por la cuestión de la libertad. Esto fue determinante para decidir publicar La náusea, su primera novela, antes de la guerra. En esa época Sartre no estaba para nada politizado. La noción de literatura comprometida, tal como Sartre la definió, se construyó después de la Segunda Guerra en el ambiente del existencialismo con la creación de Les temps modernes (Los tiempos modernos), la revista de la literatura comprometida, que no significó jamás literatura al servicio de la política. Para Sartre el compromiso no era eso; el pensamiento del compromiso seguía siendo una defensa de la literatura.

–¿Qué influencia tuvo Borges en los escritores franceses, a partir de que comenzó a ser publicado por Gallimard?

–Ficciones se publicó en Francia en el ’51; ese libro marcó el descubrimiento de Borges, pero su influencia no fue inmediata. Yo la veo como una influencia difusa, no diría que hay escritores franceses claramente influidos por Borges. No es tan clara la influencia de Borges, sobre todo porque fue una obra que ingresó en su totalidad en La Pléiade, el único escritor argentino publicado en esta colección. Cuando a Borges le confirmaron que lo iban a publicar en La Pléiade, dijo que era mejor que recibir el Premio Nobel (risas). Creo que es la publicación más consagratoria de Gallimard.

Esa suerte de Premio Nobel editorial –La Pléiade– fue creada en 1931 para suministrar a los lectores ediciones cuidadas que reunieran las obras completas de los grandes escritores de la literatura universal. Los primeros en ingresar a este Olimpo consagratorio fueron Baudelaire, Poe, Voltaire, Stendhal, Cervantes, Montaigne y Kafka, entre otros. Los libros de la colección están impresos con tipografía garamond, en papel biblia y cubierta dorada. A cada época le corresponde un color: habano para el siglo XX, esmeralda para el XIX, azul para el XVIII, rojo para el XVII, violeta para la Edad Media, verde para la Antigüedad.

–¿Qué requisitos tiene que reunir un escritor para poder estar en esa colección?

–No es una decisión que se tome a la ligera. No calificamos “composición”, “estilo”, “tramas” y entonces decidimos, sino que se evalúa cuándo un autor tiene el suficiente reconocimiento de los lectores franceses para ser publicado en La Pléiade. Algunas elecciones fueron muy cuestionadas, por ejemplo la publicación de Georges Simenon, considerado un escritor “medio” de policiales, que publicaba demasiado, doce títulos por año. Y sin embargo, André Gide decía que era el mejor novelista de todos. Antoine Gallimard, el actual presidente, decidió que fuera publicado en La Pléiade, pero generó mucha polémica entre los críticos. Algo parecido sucedió con el dramaturgo francés Jean Anouilh.

–¿Cuál fue la estrategia de Gallimard para evitar ser comprada por un gran grupo y seguir siendo independiente?

–Hubo momentos de zozobra relacionados con la sucesión de la familia Gallimard. Ahora estamos en la tercera generación familiar, pero en cada traspaso hubo riesgos. En el último, en los años ’90, los hermanos de Antoine cedieron un pequeño porcentaje de su capital, entre el 10 y el 20 por ciento, a un grupo internacional que luego se convirtió en Vivendi. La pericia editorial fue que en los últimos 15 años se publicaron libros y autores con mucho éxito, por ejemplo Harry Potter, Philippe Delerm y Daniel Pennac, pero gracias a esos libros Antoine pudo volver a comprar ese capital vendido. Hoy sigue siendo ciento por ciento Gallimard; una evolución totalmente opuesta a lo que sucede en las editoriales europeas. Pero la independencia no es todo, ser independiente no significa ser un buen editor.

–¿Qué significa ser “un buen editor”?

–Gaston Gallimard siempre dijo que él nunca había sido editor por vocación, pero que al publicar lo que él consideraba válido, lo cual no deshonraría su biblioteca personal, con la pertinencia de sus elecciones, beneficiaba al pequeño público, al público medio, al gran público. Tenía buenos asesores que estaban cerca de los focos de creación y que podían señalarle obras interesantes. Gaston Gallimard tenía que asegurarse de que esas obras pudieran convivir en el catálogo. Como conclusión decía que un buen editor es un diplomático, porque la literatura es diversa y contradictoria por esencia.

lunes, 27 de junio de 2011

domingo, 26 de junio de 2011

sábado, 25 de junio de 2011

Carl Gustav Jung. "Aion.Contribuciones al simbolismo del si mismo" (Ed. Trotta, 2011)

La Editorial Trotta publicará próximamente un nuevo volumen de las Obras Completas de Carl Gustav Jung, el que llevará por título Aion. Contribuciones al simbolismo del sí-mismo.

viernes, 24 de junio de 2011

jueves, 23 de junio de 2011

Manifiesto de los profesionales de la Salud Mental contra la medicalización de la infancia

La declaración cita el “Consenso de Expertos del Area de la Salud sobre el llamado trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad” (2005) para advertir sobre “una multiplicidad de ‘diagnósticos’ psicopatológicos que simplifican las determinaciones de los trastornos infantiles. Son enunciados descriptivos que se terminan transformando en enunciados identificatorios”, ya que “un etiquetamiento temprano, enmascarado como ‘diagnóstico’, puede condicionar el desarrollo de un niño, en tanto él se ve a sí mismo con la imagen que los otros le devuelven de sí, construye la representación de sí mismo a partir del espejo que los otros le ofrecen. Y a su vez será mirado por los padres y maestros con la imagen que los profesionales den del niño”. Por eso, “un diagnóstico temprano puede orientar el camino de la cura de un sujeto o transformarse en invalidante. Esto implica una enorme responsabilidad para aquél que recibe la consulta por un niño”.

“En ese sentido –continúa–, el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales de la American Psychiatric Association), en sus diferentes versiones, no toma en cuenta la historia ni los factores desencadenantes, ni lo que subyace a un comportamiento, obtura las posibilidades de pensar y de interrogarse sobre lo que le ocurre a un ser humano.” “Con el argumento de una supuesta posición ateórica, el DSM responde a la teoría de que lo observable y cuantificable pueden dar cuenta del funcionamiento humano, desconociendo su profundidad y complejidad, así como las circunstancias histórico-sociales en las que pueden suscitarse ciertas conductas. Más grave aún, pretende hegemonizar prácticas que son funcionales a intereses que poco tienen que ver con los derechos de los niños y sus familias.”

Los firmantes señalan que “el DSM en las últimas décadas ha ocupado el lugar de la definición, rotulación y principal referencia diagnóstica de procesos de padecimiento mental. Parte de la idea de que una agrupación de síntomas y signos observables tiene de por sí entidad de enfermedad, una supuesta base ‘neurobiológica’ que la explica y genes que, sin demasiadas pruebas veraces, la estarían causando. El manual intenta sostener como ‘datos objetivos’ lo que no son más que enumeraciones de conductas sin sostén teórico ni validación clínica, obviando la incidencia del observador en la calificación de esas conductas”.

“Así –explican– el movimiento de un niño puede ser considerado normal o patológico según quién sea el observador, tanto como el retraso en el lenguaje puede ser ubicado como ‘trastorno’ específico o como síntoma de dificultades vinculares según quién esté ‘evaluando’ a ese niño.”

“Esto se ha ido complicando a lo largo de los años. No es casual que el DSM-II cite 180 categorías diagnósticas; el DSM-IIIR, 292; y el DSM-IV, más de 350. Por lo que se sabe, el DSM V, en preparación, planteará, gracias al empleo de un paradigma llamado ‘dimensional’, muchos más ‘trastornos’ y también nuevos ‘espectros’, de modo tal que todos podamos encontrarnos en alguno de ellos.”

“Consideramos que este modo de clasificar no es ingenuo, que responde a intereses ideológicos y económicos y que su perspectiva, en apariencia ‘ateórica’, oculta la ideología que subyace, la concepción de un ser humano máquina, robotizado, con una subjetividad aplanada, al servicio de una sociedad que privilegia la eficiencia. Esto también se expresa en los tratamientos que suelen recomendarse en función de ese modo de diagnosticar: medicación y tratamiento conductual, desconociendo nuevamente la incidencia del contexto y el modo complejo de inscribir, procesar y elaborar que tiene el ser humano.”

Los firmantes entienden el diagnóstico “a partir de un análisis detallado de lo que el sujeto dice, de sus producciones y de su historia. Desde esta perspectiva el diagnóstico es algo muy diferente a poner un rótulo; es un proceso que se va construyendo a lo largo del tiempo y que puede tener variaciones. Todos experimentamos transformaciones y, en los niños y adolescentes, estructuraciones y reestructuraciones sucesivas determinan un recorrido en el que se suceden cambios, progresiones y retrocesos. Las adquisiciones se van dando en un tiempo que no es estrictamente cronológico. Por eso los diagnósticos dados como rótulos pueden ser nocivos para el desarrollo psíquico de un niño, en tanto lo deja siendo un ‘trastorno’ de por vida.”

“El sufrimiento infantil suele ser desestimado por los adultos y muchas veces se ubica la patología allí donde hay funcionamientos que molestan o angustian, dejando de lado lo que el niño siente. Es frecuente así que se ubiquen como patológicas conductas que corresponden a momentos en el desarrollo infantil, mientras se resta trascendencia a otras que implican un fuerte malestar para el niño mismo.”

En ese marco, afirman, “predomina la medicalización de niños y adolescentes: con una pastilla suelen silenciarse conflictivas y acallarse pedidos de auxilio que no son escuchados como tales. Práctica que es muy diferente a la de medicar criteriosamente, cuando no hay más remedio, a fin de atenuar la incidencia desorganizante de ciertos síntomas mientras se promueve una estrategia de subjetivación que apunte a destrabar y potenciar, y no sólo suprimir. Un medicamento debe ser un recurso dentro de un abordaje interdisciplinario que tenga en cuenta las dimensiones epocales, institucionales, familiares y singulares”.

Se reciben adhesiones de profesionales e instituciones en www.forumadd.com.ar.Roberto Jacoby. "El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos" (Adriana Hidalgo, 2011)

| Por primera vez se reúnen proyectos, manifiestos, canciones, conversaciones y otros textos del artista y sociólogo argentino Roberto Jacoby. Este libro da cuenta de su participación en iniciativas tales como: el grupo Arte de los Medios, Be at Beat Beatles, Tucumán Arde, ka antirevista Sobre, el grupo de rock-pop Virus, las fiestas itinerantes del club Eros, microsociedades como Chacra99 y el Proyecto Venus, la revista ramona, Darkroom, La Castidad, la Brigada Argentina por Dilma y muchas otras experiencias colectivas que exploran la capacidad del arte de inventar nuevas formas de vida. Un ejercicio vital de autocrítica (que elude la rememoración heroica y desencaja cualquier estereotipo), en donde un panfleto puede devenir discurso amoroso y una canción pop, revelar una cita de Marx. |

| Roberto Jacoby Ciudadano alemán nacido en Buenos Aires en 1944, explora con ardor campos diversos bajo formas búdicas de inacción: la canción, la fiesta, los medios, las redes, la investigación sociopolítica. Actuó en el ámbito del Instituto Di Tella, participó de Tucumán Arde y Club Eros. Escribió letras para el grupo pop Virus. Es promotor de la revista ramona y el proyecto Venus. En sus diferentes reencarnaciones recibió acusaciones de vanguardismo, hedonismo, ligereza, acaso con razón. En años recientes la crítica resolvió considerarlo un iniciador del arte conceptual en el mundo. Publicó Orgía (2001, Belleza y Felicidad). Recibió la beca Guggenheim en 2002. Actualmente trabaja en un Laboratorio de la Oscuridad. |

miércoles, 22 de junio de 2011

Miquel Bassols i Puig. "Lecturas de la página en blanco. La letra y el objeto" (Miguel Gómez ediciones, 2011)

Un objeto tan invisible como silencioso atraviesa —¿desde cuándo?— el ser. La literatura, lo afronta a veces en la angustia; el arte, lo bordea para organizar su producción en torno a él; la religión, lo sacraliza para conjurar el horror al vacío; la ciencia, nos promete cada día colmarlo de saber. La historia de la clínica, en la descripción de los síntomas y malestares más diversos del sufrimiento psíquico, lo detecta como algo sin nombre ni representación posible: la angustia, la tristeza, las fobias se ceban en él. La política, decididamente, no sabe dónde ponerlo aunque retorna una y otra vez en toda suerte de lapsus y equivocaciones, desencuentros y malentendidos que las transcripciones de los periódicos suelen omitir como algo sin sentido. Parece casi nada, como para pasar de largo, y sin embargo insiste en su modo de presentarse, más bien paradójico, como un objeto que no cesa de no aparecer, de no representarse. Llamemos así por el momento a este objeto sin nombre: la página en blanco.

Un objeto tan invisible como silencioso atraviesa —¿desde cuándo?— el ser. La literatura, lo afronta a veces en la angustia; el arte, lo bordea para organizar su producción en torno a él; la religión, lo sacraliza para conjurar el horror al vacío; la ciencia, nos promete cada día colmarlo de saber. La historia de la clínica, en la descripción de los síntomas y malestares más diversos del sufrimiento psíquico, lo detecta como algo sin nombre ni representación posible: la angustia, la tristeza, las fobias se ceban en él. La política, decididamente, no sabe dónde ponerlo aunque retorna una y otra vez en toda suerte de lapsus y equivocaciones, desencuentros y malentendidos que las transcripciones de los periódicos suelen omitir como algo sin sentido. Parece casi nada, como para pasar de largo, y sin embargo insiste en su modo de presentarse, más bien paradójico, como un objeto que no cesa de no aparecer, de no representarse. Llamemos así por el momento a este objeto sin nombre: la página en blanco.

martes, 21 de junio de 2011

David Bernard. "Lacan et la honte. De la honte à l'hontologie" (Ed. du Champ lacanien, Paris, 2011)

Lacan decía que "nadie se muere de vergüenza"...

Lacan decía que "nadie se muere de vergüenza"...lunes, 20 de junio de 2011

Pascal Quignard. "Butes" (Sexto Piso, 2011)

Tres fueron los hombres que se enfrentaron al embrujo de las sirenas, esas extrañas aves que atraían irremediablemente a los marineros con su canto: Ulises, que tomó la precaución de hacerse atar de pies y manos al mástil de su navío, escuchó y sobrevivió; Orfeo, que en la expedición de los Argonautas vislumbró el mortal peligro de su música y lo neutralizó con las notas de su cítara; y Butes, navegante y compañero del anterior en la misma aventura, que sucumbió al hechizo y se arrojó de la nave.

Tres fueron los hombres que se enfrentaron al embrujo de las sirenas, esas extrañas aves que atraían irremediablemente a los marineros con su canto: Ulises, que tomó la precaución de hacerse atar de pies y manos al mástil de su navío, escuchó y sobrevivió; Orfeo, que en la expedición de los Argonautas vislumbró el mortal peligro de su música y lo neutralizó con las notas de su cítara; y Butes, navegante y compañero del anterior en la misma aventura, que sucumbió al hechizo y se arrojó de la nave.Quignard rescata el acto de este personaje marginal de la mitología griega, «un olvidado del recuerdo del mundo», sin pretender jamás descifrarlo. Lo utiliza como paradigma de la «renuncia a la sociedad de los que hablan». Mientras que Ulises se las arregla para no renunciar a nada —consigue escuchar a las sirenas y también regresar a casa—, Butes accede al gran silencio mediante una música animal, que se opone a la bella mesura de la música órfica. En la misma línea de Michelstaedter, Quignard plantea la dicotomía de elegir entre el salvaje nihilismo del instante o la cómoda muerte por anquilosamiento a manos de las formas sociales. En estos tiempos en los que hasta la propia disidencia está definida como parte de la renovación del sistema, existen por fortuna, a manera de respiro, algunos antiguos contemporáneos como Quignard, uno de los pocos «escritores más silenciosos que los demás,en páginas más mudas todavía»

domingo, 19 de junio de 2011

sábado, 18 de junio de 2011

Julio Frydenberg. "Historia social del fútbol" (Siglo Veintiuno, 2011)

De ser un juego característico de la colonia inglesa en la Argentina de mediados del siglo XIX el fútbol pasó a constituirse en una parte medular de las actividades del conjunto de instituciones sociales, y se convirtió, con el correr del tiempo, en un espectáculo de enorme atractivo con un lugar preponderante en la sociedad actual. Sin embargo, este fenómeno de transformación aún no ha sido suficientemente analizado. Este libro explora la llegada del fútbol a Buenos Aires, su difusión y popularización hasta devenir, en los años veinte y treinta, en una práctica obligada para la mayoría de los varones porteños.

Por su carácter de evento deportivo, festivo y ritual, el fútbol se presenta como un punto de partida ideal para comprender ciertos hábitos, creencias y valores culturales de los sectores populares entre los cuales creció y consolidó sus sentidos. Con una valiosa recopilación de imágenes y testimonios, Julio Frydenberg recorre su evolución desde el surgimiento del fútbol aficionado a la fundación de los primeros clubes; desde el juego en calles y baldíos a la adquisición, por parte de las entidades, de sus propias canchas y estadios; de la figura del socio jugador y fundador de las instituciones a la aparición del crack de alto rendimiento profesional. Como vehículo de expresión emocional y punto de cruce entre los ámbitos del hogar y las barriadas, este libro analiza también su indiscutido aporte a la constitución tanto de los imaginarios locales como de la identidad masculina grupal e individual. Por último, se destaca el papel desempeñado por la prensa deportiva en la construcción de la narrativa sobre estilos de juego así como en materia organizativa y en la formación del fútbol-espectáculo.

Fruto de años de investigación, este libro es un valioso aporte a la comprensión de la potencia, los contenidos y las formas que el establecimiento y el desarrollo del fútbol fueron adquiriendo en nuestra sociedad. Pero también se inscribe en el marco de las investigaciones consagradas a brindar un panorama claro sobre ciertos aspectos del pasado urbano y su vinculación con los sectores populares.

jueves, 16 de junio de 2011

Jacques Derrida. "Khôra" (Amorrortu, 2011)

Khôra sitúa una aporía ejemplar del texto platónico. El Timeo nombra khôra (localidad, lugar, espaciamiento, emplazamiento) a esa «cosa» que no es nada de aquello a lo cual, sin embargo, parece «dar lugar», sin dar jamás nada, empero: ni los paradigmas ideales de las cosas ni las copias que un demiurgo insistente inscribe en ella. Insensible, impasible pero sin crueldad, inaccesible a la retórica, khôra desalienta, ella «es» lo mismo que desarma los esfuerzos de persuasión, y cualquiera querría tener el valor de creer o el deseo de hacer creer: por ejemplo, en las figuras, tropos o seducciones del discurso. Esta increíble e improbable experiencia es también, entre otras dimensiones, política. Anuncia un pensamiento, o mejor, sin prometerla, una puesta a prueba de lo político.

Khôra sitúa una aporía ejemplar del texto platónico. El Timeo nombra khôra (localidad, lugar, espaciamiento, emplazamiento) a esa «cosa» que no es nada de aquello a lo cual, sin embargo, parece «dar lugar», sin dar jamás nada, empero: ni los paradigmas ideales de las cosas ni las copias que un demiurgo insistente inscribe en ella. Insensible, impasible pero sin crueldad, inaccesible a la retórica, khôra desalienta, ella «es» lo mismo que desarma los esfuerzos de persuasión, y cualquiera querría tener el valor de creer o el deseo de hacer creer: por ejemplo, en las figuras, tropos o seducciones del discurso. Esta increíble e improbable experiencia es también, entre otras dimensiones, política. Anuncia un pensamiento, o mejor, sin prometerla, una puesta a prueba de lo político.

miércoles, 15 de junio de 2011

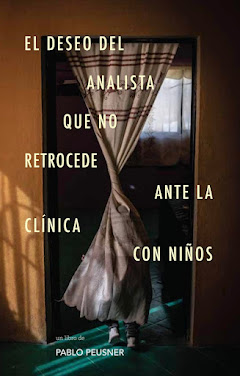

Pablo Peusner. "La respuesta tonta del psicoanalista de niños: el dispositivo de presencia de padres y parientes. Una cuestión ética"

martes, 14 de junio de 2011

PSICOANÁLISIS Y EL HOSPITAL 39. "Fragilidad del lazo social"

Sumario

SumarioEditorial: Fragilidad del lazo social

Epoca y subjetividad

Terminos actuales

Deborah Fleischer

Zeitgeist – El espiritu de la epoca

Mario Pujo

Cuando el lenguaje recupera la voz... El espejismo capitalista se desvanece

Andrea Labartete

El psicoanalisis en la epoca de la ciencia y el discurso capitalista

Amalia Racciatti

Construccion de espacio y tiempo en las sociedades posmortdernas

Luciano Rodriguez Costa

Cuestiones eticas ante el desarrollo cientifico-tecnologico: la responsabilidad de una decision

Adriana Alfano

Matrimonios igualitarios

Patricia Factorovich

Segregacion y posicionamiento subjetivo

Juan Gerardo Ortega

Los nombres del estrago en el discurso contemporaneo

Daniela L. Moiguer Ostromujoff

Lo impropio en el lazo social

David A. Warjach

Seguimos siendo barbaros?

Horacio G. Martinez

El mal no es de epoca

Antonio Pugliese

La voracidad en el lazo social

Jimena Pal - Susana Reif - Diego Zerba

Avatares del lazo social

Daniel Paola

Bordes del discurso

Los ninos discolos

Silvina Gamsie

Nuevos lazos familiares? Novedad en la institucion del lazo familiar

Viviana Garaventa

Crisis del sujeto en la red social

Julio Moscon

Discurso capitalista: castracion en cortocircuito

Rebeca Hillert - Natalia Ucci

La transferencia analitica cuestionada

Silvia Zamorano

Soy heterosexual o bisexual? Una genealogia de la pregunta desde la histeria al transgenerismo en los EE.UU.

Patricia Gherovici

La gula como “desenlace” social

Sergio de Campos - Roberto Assis Ferreira

El fracaso del troumatisme en la corporizacion autista

Rodrigo Alvarez - Mariela Codarin - Elizabeth Bournot - Ana Laura Fontan - Cecilia Tesolin

La historia sin fin

M. Gabriela Nicolau - Gabriela Ortiz - M. Lucrecia Rodriguez - Rocio Pena - Sue Schneider - Georgina Stechina

Jugando go: lazo social en tiempos del erizo

Gabriela Insua

El particular lazo social del psicoanalisis en la institucion hospitalaria

Roberto P. Neuburger

Herencias – Algunos apuntes sobre la oralidad

Sebastian Salmun

El aburrimiento

María Cecilia Anton

La “entonacion” en el lazo discursivo

Santiago Rebasa

Bonneuil “re-visitado”

Analia A. Cacciari

lunes, 13 de junio de 2011

Pablo Peusner. Intervención en la mesa redonda de cierre de las VIIª Jornadas de los Foros del Campo Lacaniano de América del Sur, 11 de junio de 2011

Como todos los presentes saben, esta mesa es un modo de respuesta de un pequeño grupo de analistas a un fenómeno natural. Es así que podríamos afirmar que “surgió de las cenizas”[1] –y no precisamente al estilo del ave Fénix–. Pero la urgencia en constituirla resonó en mí bajo la forma de una pregunta: ¿tengo algo urgente para decir sobre el tema? Y si acepté la invitación es porque creí que sí y que la ocasión era buena para plantearlo.

Me he encontrado con la urgencia de responder a estas preguntas en la propia clínica y, fundamentalmente, cuando he sentido que los casos se estancan. Porque en ciertas ocasiones, a pesar de la aparición de múltiples formaciones del inconsciente, asociaciones y diversas producciones, uno tiene la sensación de que la cosa se ha detenido: lo que se manifiesta con una especie de inercia y una vivencia de que la cosa no camina.

Este estado de cosas puesto en el espacio –una de las dimensiones importantes del inconsciente según afirmaba Lacan–, exige una definición que permita su resolución. Así llegué a plantearme que la inercia no es la ausencia de movimiento, sino más bien su intrascendencia. Uno no se siente quieto porque no se mueva, sino porque se mueve y no sabe adónde va. Esa errancia es efecto de la ausencia de una dirección. Y esa dirección está indicada por la idea del final.

Entonces, digo con Lacan: “Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época”[4]. Porque si algo cambia en el discurso, el analista no debe quedar por fuera de esa transformación.

Surge así para nosotros un problema: ¿cómo saber dónde situarnos en la política del tiempo, sin renegar de aquella y sin sobrepasarnos con el saber que nuestra experiencia entrega? Entonces, contra (cito) “la tontería profesional que se extiende de la demagogia y la coquetería, a un purismo fuera de época”[5], surge un principio que se transforma en ético: es imposible para el psicoanálisis disociarse de la política del discurso de su tiempo.

En cierto modo, el título de nuestras Jornadas nos pone a prueba al respecto: nos hemos reunido para dar cuenta de nuestras respuestas y para estudiar sus posibles consecuencias. Deseo fervientemente que ya finalizando estos dos días de trabajo, todos nos llevemos alguna pregunta nueva, una idea original o un posible desafío.

[1] La mesa redonda reemplazó lo que debió ser la conferencia central de las Jornadas, cuya oradora no pudo volar desde la ciudad de San Pablo debido a la nube de cenizas volcánicas que motivó el cierre de los Aeropuertos en nuestra ciudad.

[2] Soler, Colette. Lacan, l’inconscient réinventé, Paris, PUF, 2009, p. 234.

[3] Ibíd. p. 235.

[4] Lacan, Jacques. “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis” (1953), en Escritos 1, Siglo Veintiuno editores, 1984, p. 309

[5] Soler, Colette. Op. Cit. p. 236.

domingo, 12 de junio de 2011

sábado, 11 de junio de 2011

viernes, 10 de junio de 2011

jueves, 9 de junio de 2011

CONJETURAL 54.

Conjetural, la revista consagrada dentro del campo psicoanalítico, dedica su número 54 a las siguientes temáticas: La cuestión del origen; Reportaje a Jorge Fukelman, y Locos por la lengua.

Cada temática está abordada por diferentes artículos: Sin nombre, de Jorge Fukelman, reportaje a Jorge Fukelman, de Ricardo Natch; Cuestión de recursos, de Jorge Palant; Los no incautos... Emily L, de Norma Manavella.

También se destacan los artículos: Dictados por Dios, de Luis Gusmán; El animal inferior, de Daniel Heller- Courtine; Los silencios de la voz, de Jean-Jacques Courtine; Aquel cuya lengua nadie habla, de Salvador Gargiulo; Un principio qe es una realidad única, de Sara Glasman y Tres términos solidarios y distintos: originario, primordial, primario, de Juan Ritvo.

miércoles, 8 de junio de 2011

A los 87 años, falleció ayer en París Jorge Semprún

El destino literario de un deportado

Por Sara Barderas (desde Madrid, para Página 12)

Su paso por Buchenwald marcó su vida y su obra, que comenzó con la narración de El largo viaje en que fue conducido en tren hasta ese campo de concentración nazi. El escritor español Jorge Semprún murió ayer en París a los 87 años. Y hasta su muerte, como cuando a los 19 cruzó el portón del horror, siguió considerándose un “deportado”.

Escritor, guionista y figura de alta talla intelectual, quizás el reconocimiento le llegó más desde fuera de España que de su propio país, del que salió muy joven, con apenas 13 años, al iniciarse la Guerra Civil (1936-1939). Desde entonces, el hombre alto, de pelo blanco desde hacía un tiempo y de una cultura admirable, había vivido a caballo, escindido. “Yo tengo dos patrias, es una situación espantosa”, solía decir. España lo vio nacer y Francia, que lo vio morir, lo acogió primero como exiliado y luego como sobreviviente del horror nazi.

Más allá de estas circunstancias no queridas, Semprún estuvo ligado a su país por fuertes vínculos. Su abuelo materno fue Antonio Maura, cinco veces presidente del gobierno bajo el régimen de Alfonso XIII. Y él mismo, durante años, fue el mítico Federico Sánchez, dirigente del Partido Comunista (PCE) que desarrolló su actividad clandestina en Madrid contra la dictadura de Francisco Franco y que evadió siempre con éxito a la policía del régimen.

Semprún había nacido en Madrid en el seno de lo que suele llamarse “una buena familia”. Pero la suya no sólo tenía dinero. De madre y padre republicanos, la cultura y la política se respiraban en su casa, situada frente al madrileño parque de El Retiro, una bonita zona residencial del centro a la que regresó a vivir cuando asumió la cartera de Cultura (1988-1991) en el gobierno de Felipe González. Con el inicio de la Guerra Civil, la familia se instaló en Holanda y en 1939, con la victoria del general Franco, su padre abandonó la legación de la España republicana en La Haya. Comenzaba el exilio en París.

Siempre quiso ser escritor. Pero su trayectoria literaria no comenzó hasta 1964 con El largo viaje, escrita en francés. Y con la que para muchos fue su mejor obra ganó finalmente el Premio Formentor. La experiencia en el campo nazi de Buchenwald, muy cerca de Weimar, al que llegó en 1943 con 19 años y del que salió con 21, le permitió profundizar en otro de los idiomas importantes de su vida, el alemán, en el que se desenvolvía perfectamente y que lo nutrió en su empeño de convertirse en escritor. Pero, paradójicamente, no pudo hacerlo durante años. Y cuando se lanzó no fue ni para recordar ni para olvidar, sino simplemente para ser escritor. Luego sí escribió con otro objetivo: “Sé perfectamente que los testigos estamos desapareciendo, estamos en el umbral de la época en que ya nadie tendrá memoria directa de esta experiencia”, señaló en una oportunidad.

Sobre esos dos años que marcaron su vida volvería a escribir luego otras obras: La escritura o la vida, Aquel domingo, Viviré con su nombre, moriré con el mío, entre otras. Y la memoria, ligada íntimamente al significado de la experiencia, también fue llevada al cine, a través de guiones de películas emblemáticas como Z y Missing, ambas dirigidas por su amigo griego Costa-Gavras.

El idioma fue otro elemento de escisión en su vida. “El francés es una lengua que obliga a la precisión. El castellano, como te descuides, se desboca y se hace grandilocuente”, sostenía. La mayoría de sus obras las escribió en la lengua de Victor Hugo. La de Cervantes sólo la eligió para la Autobiografía de Federico Sánchez –radiografía del Partido Comunista Español, del que fue expulsado en 1964 por no comulgar con la línea estalinista imperante–, libro que en 1977 le permitió ganar el Premio Planeta, y para la novela Veinte años y un día (2003), publicada poco antes de cumplir 80 años.

Su trabajo como coministro de Cultura en el gobierno de Felipe González le sirvió asimismo para escribir otro libro, Federico Sánchez se despide de ustedes (1991). Si en la Aubogiografía... era Santiago Carrillo quien era criticado por un Semprún profundamente desengañado del comunismo, en la obra sobre su paso por el Ejecutivo español fue el vicepresidente Alfonso Guerra uno de los que salió peor parados.

En Alemania, donde la comunidad intelectual siente gran admiración por la figura de Semprún, se publicó pocos años atrás un libro sobre su vida: Von Treue und Verrat. Jorge Semprún und sein Jahrhundert (De la lealtad y la traición. Jorge Semprún y su siglo), un retrato basado en las conversaciones que tuvo durante varios largas temporadas con la reputada periodista Franziska Augstein.

Testigo privilegiado del siglo XX, miembro de la Academia Goncourt con reconocimientos a sus espaldas como los citados, el Femina y el de la Paz de los libreros alemanes, entre otros, ya hacía tiempo que su faceta de hombre de pensamiento se había impuesto a la de hombre de acción. Hasta muy avanzada edad, con parte de la historia europea detrás, Semprún mantenía una gran lucidez, interpretando el mundo y manteniendo la misma definición de sí mismo que había dado ya hacía tiempo: “Yo lo que en realidad soy es un deportado de Buchenwald, lo más radical que he vivido fueron aquellos dos años”.

Christopher Chabris y Daniel Simons. "El gorila invisible y otras maneras mediante las cuales nuestra intuición nos engaña" (Siglo XXI ed., 2011)

En medio de un partido de básquet aparece, de pronto, lo increíble: sin que la mitad de los observadores —o sea, de nosotros— se dé cuenta un gorila cruza la escena, se detiene para golpearse el pecho y sigue su camino como si nada. Para muchos de los que ven esta prueba el gorila no existe, es invisible. Tanto, que cuando el efecto se desenmascara, están convencidos de haber sido engañados.

Este brillante libro trata sobre la ciencia de las ilusiones que experimentamos en nuestra vida cotidiana: desde la ceguera por falta de atención, como en el caso del gorila, y la ceguera frente al cambio, cuando nuestros sentidos se empeñan en no notar lo que se ha movido, hasta la ilusión de causalidad, que nos hace confundir simples correlaciones con causas inexistentes, o la de confianza, que nos hace creer que nuestros recuerdos son fieles y precisos, y la de conocimiento, que nos hace pensar que sabemos mucho más de lo que en verdad sabemos. Simons y Chabris demuestran así, con innumerables ejemplos, que esa realidad que suponemos tan sólida se desvanece en el aire de nuestra percepción y nuestros cerebros.

Escrito con humor y rigor científico, El gorila invisible no se limita a mostrar nuestras —a veces— increíbles falencias a la hora de interpretar el mundo, sino que incluso brinda algunos consejos prácticos para mejorar nuestro desempeño cognitivo. Concebido inicialmente como un ejercicio académico, este simpático y riguroso gorila viene a demostrarnos que, aun para la ciencia, no todo es lo que parece.

De la Colección "Ciencia que Ladra..." (Serie Mayor)

martes, 7 de junio de 2011

Gretel Adorno-Walter Benjamin. "Correspondencia 1930-1940" (Eterna Cadencia, 2011)

Traducidas por primera vez al español, estas cartas entre el gran filósofo y su íntima amiga Gretel -a la sazón esposa de su compañero de la Escuela de Frankfurt, Theodor W. Adorno- contienen buena parte de la autobiografía nunca escrita por él.

Con creciente tensión dramática, al modo de una novela epistolar, estas cartas reflejan una vida y un modo de trabajo intelectual en el clima de entreguerras.

Un testimonio único en primera persona escrito con la inteligencia de uno de los más lúcidos pensadores del siglo XX.

Las ciento ochenta cartas que componen este volumen documentan tanto una amistad excepcional, como las formulaciones y los proyectos más desafiantes de Benjamin en los años treinta. Gretel –o Felizitas, como solía llamarla– fue para Benjamin una crítica aguda y a la vez comprensiva, con la que podía compartir sus ideas pero también su cotidianidad. Fue ella quien lo ayudó a afianzar su relación con el Instituto de Investigación Social, lo mantuvo en contacto con sus amigos y conocidos de Berlín, e incluso lo apoyó económicamente en los peores tiempos.

Con una serie de valiosísimas notas al pie que ayudan a decodificar la red de información y personas cercanas, esta colección ofrece, además de una lectura absolutamente deliciosa, una abundante fuente de información y una clave esencial para comprender a una de las figuras más prominentes de la cultura moderna.

lunes, 6 de junio de 2011

Moustapha Safouan. "El lenguaje corriente y la diferencia sexual" (Amorrortu, 2011)

Lo importante, en materia de diferencia sexual, no es la realidad de los sexos, que está fuera de discusión, sino que el sujeto elija un deseo conforme o no con su sexo propio. Ahora bien, ¿cómo se hace esta elección? ¿Qué papel cumplen, en particular, la función de la castración y la primera identificación con el padre? ¿Cuál es el sentido de esta función y cuál el alcance de esta identificación? En cuanto a la fase fálica, ¿no debe verse en ella, más que una teoría infantil, una fantasía del lenguaje «corriente» entendido por oposición a los lenguajes formalizados?

Moustapha Safouan se interroga sobre todos estos temas, los examina, y formula sus propuestas. Concluida la lectura, es posible apreciar hasta qué punto nuestra sociedad, interesada en la transmisión de bienes, promueve una moral sexual enteramente fundada en el desconocimiento de lo que es central en todo ser humano: el deseo.

domingo, 5 de junio de 2011

sábado, 4 de junio de 2011

Alain Badiou-Barbara Cassin. "No hay relación sexual. Dos lecciones sobre L'Étourdit de Lacan" (Amorrortu, 2011)

En «L Étourdit» («El atolondradicho»), publicado en 1973 y considerado uno de sus textos más oscuros e importantes, Lacan plantea algunos conceptos esenciales de su obra; entre ellos, la famosa fórmula «no hay relación sexual», que cuestiona la validez de nuestra relación con lo real.Alain Badiou y Barbara Cassin se apoderan de ese breve texto para pensar «con» él y proponen dos lecturas que toman por desafío el saber. Cassin lo examina sobre la base de su relación íntima con las cosas de la lengua, mientras que Badiou analiza lo que la filosofía se considera capaz de decir en cuanto a la verdad. Estos estudios de «El atolondradicho», que se hacen eco entre sí, echan nueva luz sobre el pensamiento de Lacan y proponen una partición que debe cuestionarse entre la masculinidad de Platón y la feminidad de la sofística.

En «L Étourdit» («El atolondradicho»), publicado en 1973 y considerado uno de sus textos más oscuros e importantes, Lacan plantea algunos conceptos esenciales de su obra; entre ellos, la famosa fórmula «no hay relación sexual», que cuestiona la validez de nuestra relación con lo real.Alain Badiou y Barbara Cassin se apoderan de ese breve texto para pensar «con» él y proponen dos lecturas que toman por desafío el saber. Cassin lo examina sobre la base de su relación íntima con las cosas de la lengua, mientras que Badiou analiza lo que la filosofía se considera capaz de decir en cuanto a la verdad. Estos estudios de «El atolondradicho», que se hacen eco entre sí, echan nueva luz sobre el pensamiento de Lacan y proponen una partición que debe cuestionarse entre la masculinidad de Platón y la feminidad de la sofística.

viernes, 3 de junio de 2011

PABLO PEUSNER. "Los textos que dialogan entre sí o acerca del valor de las Actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena".

El miércoles 13 de febrero de 1907, en la reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, la intervención central estuvo a cargo del Dr. Rudolf Reitler, quien presentó su lectura crítica de una obra de teatro de Frank Wedekind, titulada “El despertar de la primavera. Tragedia infantil” (1891) [Frühlingserwachen, Eine Kindertragödie, tal su título original]. En la reunión, además de Freud, estuvieron presentes Alfred Adler, Paul Federn, Hugo Heller, Eduard Hitschmann, Max Kahane, Otto Rank e Isidor Sadger.

Reitler (Viena, 1865-1917) se había doctorado en medicina en 1889 y comenzó su práctica clínica en la ciudad de Baden, pero desde 1901 llevó el llamado “Sistema Dr. Reitler” a la ciudad de Viena (un tratamiento parcial de aire caliente y seco). Algo más tarde se convirtió en uno de los primeros en ejercer el psicoanálisis en la misma ciudad que Freud. La obra de Wedekind había sido motivo de escándalo en la época de su estreno debido fundamentalmente a su temática referida a la sexualidad de los jóvenes, y porque además incluía escenas de masturbación y de suicidio. Según consta en las Actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena[i], la exposición de Reitler fue meticulosa y se desarrolló como un comentario de la obra escena por escena, matizada con sus interpretaciones. Además, la intervención produjo algunas hipótesis acerca de la posición de Wedekind ante los problemas del ateísmo y la pérdida de la autoridad parental –esta última, articulada con el momento en que los jóvenes toman conocimiento de la sexualidad de sus padres–.

Al tomar Freud la palabra, califica a la pieza de “meritoria”, si bien afirma que “no es una obra de arte, (...) es válida como documento de la historia de la civilización”[ii]. Según Freud, Wedekind alcanzó una profunda comprensión de la sexualidad, aunque sin ser consciente de ella –por eso compara su posición con la de Jensen en su Gradiva–. Además, la pieza deja traslucir una idea con la que Freud acuerda, y es que la institución escolar tiene por función apartar a los jóvenes de todo lo que sea la sexualidad. Siguen puntualizaciones acerca del carácter del amor objetal, el masoquismo y también corrige la lectura de Reitler en algunos puntos. Finalmente, aporta algunas otras articulaciones que ejemplifica con un caso propio.

Es seguramente debido a lo ocurrido en aquella sesión de 1907, que Jacques Lacan fue invitado a escribir un texto introductorio a la pieza, que acompañó el programa distribuido en el curso de las representaciones del festival de otoño de 1974. Este texto, que ha tomado valor doctrinal, probablemente sea el único que Lacan dedicara al tema de la sexualidad de los jóvenes –hoy llamados “adolescentes”–.

Ahora bien, probablemente muchos de los lectores del breve escrito lacaniano desconozcan el diálogo que puede establecerse entre los textos reseñados. Y es que los materiales que recogen las actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena han sido escasamente estudiados, salvo honrosas excepciones que luego destacaremos, por los psicoanalistas contemporáneos –tal vez una de las causas de dicho olvido sea que su edición argentina se hubiera agotado hace ya muchos años, sin haber sido reeditada–. ¿Existirán otros diálogos posibles entre aquellas reuniones (muy similares a las que hoy se mantienen a diario, a lo largo y ancho del globo, en diversas instituciones de corte psicoanalítico) y el corpus lacaniano? Tal vez sí, y por eso suena interesante el acceso a tales materiales, de los que a continuación, destacaremos las fuentes más accesibles.

Hemos ya citado la edición argentina de las Actas. Pero también, contamos con la edición española de Las circulares del “Comité Secreto”, publicadas en Madrid (en dos volúmenes) por la editorial Síntesis desde el año 2002. Dicha editorial también ha publicado los epistolarios de Freud con Ferenczi, Abraham y Jones; los que se suman a la correspondencia completa con Fliess publicada por la editorial Amorrortu de Buenos Aires en 1994[iii].

Seguimos con dos obras aparecidas casi simultáneamente en el año 2008. La primera de ellas está firmada por Mauro Vallejo y lleva por título “Los miércoles por la noche, alrededor de Freud” (Letra Viva, Buenos Aires). Su autor, investigador y docente de la Facultad de Psicología de la UBA, quien también se pregunta por el escaso trabajo en torno de estos temas, aborda las relaciones de los primeros miembros de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en un intento de elaboración de la construcción del discurso psicoanalítico. El texto es muy claro, rico y riguroso en su desarrollo; y realmente logra una puesta al día de lo que aquellos encuentros producían. No se trata en modo alguno de un libro de historia –aunque sus ribetes históricos están presentes y debidamente acreditados en la bibliografía–, sino que a lo largo de sus páginas Vallejo lee las Actas desde una perspectiva renovadora generada por su intento de inscribir el saber psicoanalítico en el contexto biopolítico de los inicios del siglo XX.

La segunda obra, publicada en inglés en Viena (también en 2008) por la Christian Brandstätter Verlag, estuvo a cargo de Andrea Bronner y lleva por título Vienna Psychoanalytic Society. The First 100 Years. Se trata de un volumen aniversario de la Sociedad, introducido por un texto de Otto Kernberg, y compuesto por una breve reseña biográfica de cada uno de los integrantes de la misma en sus primeros cien años de historia. El libro, muy bello por cierto, incluye fotografías, facsímiles de diversos documentos, dibujos, recetas y demás material de archivo surgido durante el período en cuestión. Si bien se trata más de un objeto de colección que de una obra doctrinal, contribuye con ciertos datos: el inventario completo de quienes han aportado algo a la construcción del discurso de dicha Sociedad en el período postfreudiano.

Tal vez tengamos a mano una fuente renovable de recursos que hemos descuidado, a la que podemos acceder guiados por la lectura de textos que –si bien pueden leerse como documentos históricos– sirven para sostener la consigna de reinventar el psicoanálisis...

[i] Nunberg, H. y Federn, E. (compiladores). Las reuniones de los miércoles. Actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Tomo I: 1906-1908. Nueva Visión, Bs.As., 1979, p.132 y ss.

[ii] Ibíd. p. 133.

[iii] Freud, Sigmund. Cartas a Wilhelm Flieβ, Amorrotu Editores, Bs.As., 1994. Este volumen completa la correspondencia parcial del primer tomo de la Obras Completas de Freud, publicado por la misma editorial.

jueves, 2 de junio de 2011

Paul Ricoeur. "Amor y justicia" (Ed. Trotta, 2011)

Traducción, Introducción y Notas de Tomás Domingo Moratalla

Traducción, Introducción y Notas de Tomás Domingo Moratallamiércoles, 1 de junio de 2011

Viviana Cuevas. "Relatos de integración. Perspectivas psicoanalíticas sobre el devenir de los procesos de integración" (Letra Viva, 2011)

"Relatos de integración nos lleva a presentar el equipo efapp -equipo de formación y asistencia psicológica y psicopedagógica- desde el cual el trabajo nos lanza a la aventura de pensar, cuestionar, garabatear, diseñar -y a veces ordenar- una trama; y toma valor en tanto nos permite sostener la tensión que la diversidad nos plantea, sosteniéndola, como también sosteniendo las dudas y las preguntas... Una aventura personal que sólo puede jugarse con el otro. A través del tiempo nos hemos encontrando unos y otros, encuentro que da testimonio del lazo posible entre Psicoanálisis ? Integración. efapp se constituye en el año 1996 como un espacio en el cual ese nudo entre psicoanálisis ? integración teje un lazo social que se hace discurso. Propuesta extensiva tanto al interior como al exterior del equipo mismo. Nudo que lleva a leer después, siempre después, errores, deslizamientos, contradicciones. Tal vez la lectura de estos relatos abra una dimensión de esa praxis: reuniones de trabajo pautadas, otras a demanda entre los miembros del equipo, con los niños, con los padres, con otros profesionales, con las instituciones? son ocasiones para que algo se produzca; para que suceda lo que es imposible de calcular, de prever. La apuesta es a la producción de algún efecto del trabajo. Este libro atesora nuestro interés en el cómo transmitir. Allí se juega, sin dudas, la relación entre transmisión y escritura, pero también entre lectura y transmisión de lo posible de nuestra praxis. Que algo se diga, que algo se lea como marca de ese trabajo es nuestra apuesta".

"Relatos de integración nos lleva a presentar el equipo efapp -equipo de formación y asistencia psicológica y psicopedagógica- desde el cual el trabajo nos lanza a la aventura de pensar, cuestionar, garabatear, diseñar -y a veces ordenar- una trama; y toma valor en tanto nos permite sostener la tensión que la diversidad nos plantea, sosteniéndola, como también sosteniendo las dudas y las preguntas... Una aventura personal que sólo puede jugarse con el otro. A través del tiempo nos hemos encontrando unos y otros, encuentro que da testimonio del lazo posible entre Psicoanálisis ? Integración. efapp se constituye en el año 1996 como un espacio en el cual ese nudo entre psicoanálisis ? integración teje un lazo social que se hace discurso. Propuesta extensiva tanto al interior como al exterior del equipo mismo. Nudo que lleva a leer después, siempre después, errores, deslizamientos, contradicciones. Tal vez la lectura de estos relatos abra una dimensión de esa praxis: reuniones de trabajo pautadas, otras a demanda entre los miembros del equipo, con los niños, con los padres, con otros profesionales, con las instituciones? son ocasiones para que algo se produzca; para que suceda lo que es imposible de calcular, de prever. La apuesta es a la producción de algún efecto del trabajo. Este libro atesora nuestro interés en el cómo transmitir. Allí se juega, sin dudas, la relación entre transmisión y escritura, pero también entre lectura y transmisión de lo posible de nuestra praxis. Que algo se diga, que algo se lea como marca de ese trabajo es nuestra apuesta".

+Frente.jpg)